La Maison pour les langues en Lorraine est une structure portée par l’INSPÉ de Lorraine qui se donne pour objectifs de visibiliser, structurer et renforcer la formation des (futures et futurs) enseignantes et enseignants en langues et cultures en Lorraine par des synergies à construire en partenariat avec les composantes et les unités de recherche l’Université de Lorraine – UFR LANSAD, CREM, ATILF, etc. – et les partenaires de la formation – services du rectorat de l’Académie de Nancy-Metz, DSDEN, École académique de la formation continue (EAFC), collectivités territoriales.

Elle participe à la construction du continuum formation initiale – formation continue inscrit dans les missions de l’INSPÉ de Lorraine et le schéma directeur de l’EAFC.

La Maison pour les langues en Lorraine a pour missions de :

- Proposer un développement professionnel en langues et cultures en formation initiale, continuée et continue ;

- Structurer des offres de formation en lien avec les partenaires de la formation ;

- Développer des projets de formation en lien avec la recherche et en assurer le suivi ;

- Promouvoir la recherche en matière d’enseignement des langues à tous les niveaux (du primaire au supérieur) ;

- Assurer la visibilité des actions de formation, la communication et la représentation institutionnelle, nationale et internationale ;

- S’investir dans des projets de coopération nationale, européenne ou internationale concernant l’enseignement des langues.

La Maison pour les langues en Lorraine s’appuie notamment sur l’expertise des membres du groupe Langues de l’INSPÉ pour mener à bien ces missions.

Un projet de recherche-formation dans une dynamique formation initiale – formation continue

Ce projet de Maison pour les langues vise inévitablement, à court et moyen termes, à contribuer à répondre aux urgences tout autant qu’aux objectifs fixés au niveau national et européen. Car, davantage sans doute que d’autres disciplines, l’apprentissage des langues engage les personnes : « dans leur totalité, dans leurs dimensions à la fois culturelles, relationnelles, affectives, corporelles, cognitives. […] Apprendre une nouvelle langue, en faire l’expérience, se l’approprier au sens de « la laisser advenir en propre », c’est comprendre et accepter que les autres font sens autrement et qu’on se transforme soi-même à leur contact. […] Le fait de se projeter dans d’autres langues amène à s’impliquer dans une dynamique de relation et de rencontre, au sens fort du terme, si on prend au sérieux l’argument de Louise Dabène : on n’apprend pas « de la langue » tout à fait de la même façon qu’on apprend la plupart des autres disciplines car les langues sont constitutives du monde, elles constituent notre expérience du monde et des autres, elles disent comment nous comprenons ce monde » (Cnesco, 2019).

L’enseignement-apprentissage des langues est, en ce sens, fondamentalement humain et repose sur une nécessaire et authentique expérience de l’altérité. C’est ce rapport à l’altérité que ce projet entend mettre au cœur de la formation de tous les enseignants, du premier comme du second degré, amenés à enseigner les langues ou en langue, « une formation qui ne soit donc pas centrée sur un faire comme mais sur un être avec » (Castellotti ; Cnesco, 2019), afin d’inscrire l’apprentissage des langues dans une perspective d’« appropriation humaniste globale » (Martinez ; Cnesco, 2019), au-delà de la simple maîtrise.

La Maison pour les langues vise plusieurs objectifs en s’adressant tant aux étudiant·es, aux stagiaires, qu’aux professeur·es des écoles et aux enseignant·es de langues vivantes mais aussi aux professeur·es d’autres disciplines qui enseignent ou souhaitent enseigner leur discipline en langue étrangère (DNL), et enfin aux professeur·es de français et de français langue étrangère / seconde :

• Participer à rendre visibles les formations autour des langues et des cultures dites étrangères à l’INSPÉ de Lorraine dans l’Académie de Nancy-Metz et leurs synergies (par exemple entre le 1er et le 2nd degré) ;

• Créer du lien avec tous les partenaires locaux (l'UFR LANSAD, le Goethe-Institut, etc.) pour renforcer les pôles d’expertise ;

• Structurer des actions de la formation initiale, continuée et continue autour des langues et des cultures dites étrangères en Lorraine et en partenariat avec le Rectorat (l’EAFC, la DRAREIC, etc.) afin de participer à une dynamique locale au regard de son positionnement frontalier tout autant que nationale, européenne et internationale ;

• Déposer des projets visant une dynamique prospective des besoins sur le terrain et renforçant les interconnexions entre formation et recherche.

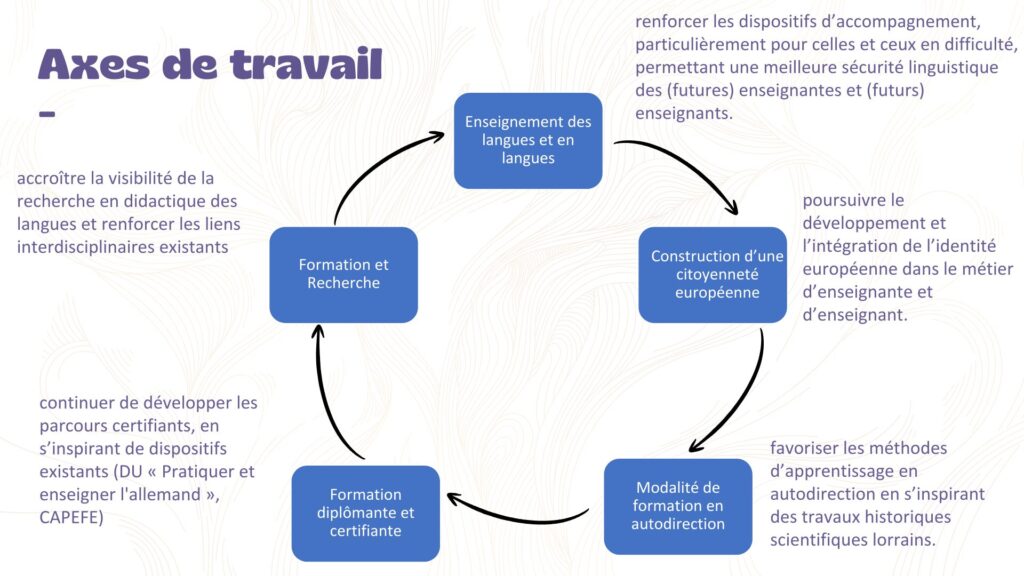

Axes de travail

L’enseignement des langues et en langues

L’offre de formation de la Maison pour les langues s’articule autour des champs suivants :

• Le plurilinguisme et l’interculturalité tout en tendant vers une vision plus contemporaine du translangagier et du transculturel ;

• La valorisation des langues Moins Diffusées et Moins Enseignées (MoDiMEs) pour une offre centrée sur les besoins des élèves ;

• La progressivité des apprentissages au fil du parcours linguistique de l’élève, pensée avec la diversification de celui-ci ;

• Apprendre autrement dans des lieux et des espaces différents de celui de l’école (bibliothèques universitaires, Fabulathèque, Préau, etc.) ;

• Les mobilités des élèves, réelles ou virtuelles, pensées et construites comme véritables expériences de l’altérité ;

• Les enjeux du développement de l’intelligence artificielle pour une reconnaissance du savoir comme distribué ;

• L’interdisciplinarité, notamment pour les étudiant·es, stagiaires, et professeur·es de disciplines autres que linguistiques qui dispensent ou ont pour projet de dispenser tout ou partie de leur enseignement en langue étrangère, en visant la question des langues de spécialité.

La construction d’une citoyenneté européenne

Cette dimension se concrétise par des initiatives en lien avec les orientations proposées dans le rapport sur la place de l’Europe à l’École, rédigé par l’eurodéputée Ilana Cicurel et remis au ministre de l’Éducation nationale en juillet 2021 (Faire de l’École le coeur battant de l’Europe). Elle s’inscrit dans une réflexion plus large autour de l’espace européen d’éducation et de l’appropriation collective de cet espace. Il s’agit de penser différents types d’action permettant de promouvoir la citoyenneté européenne chez les (futur·es) enseignant·es tant dans leur posture éthique que dans leur manière d’aborder les langues à l’école.

Les modalités de formation

Une diversité souple de modalités est à retenir alliant sessions de formation en présentiel, hybrides, à distance (synchrone, asynchrone) ; visites, stages, conférences ; suivi et accompagnement dans les classes.Ces dispositifs seront assortis d’un vaste volet d’autodirection guidée dans une double perspective d’individualisation de la formation et d’autonomisation des personnels dans la construction de leur propre parcours. Cette dimension s’ancre sur les travaux historiques de chercheurs de l’axe “didactique des langues et sociolinguistique” du laboratoire ATILF. La Maison pour les langues prend appui, à cette fin, sur la solide expérience de l’UFR LANSAD en la matière. Son offre s’adossera également à des dispositifs variés de mobilité :

• réelle : sous la forme de stages de renforcement linguistique et de découverte d’autres cultures éducatives,

• virtuelle : au moyen d’observations croisées à distance et/ou dans le cadre de partenariats eTwinning, par exemple,

• dans le cadre de partenariats entre centres de formation dans la perspective de la découverte d’autres cultures de formation.La création de pôles d’expertise dans des écoles et établissements scolaires ou réseaux d’établissements scolaires partenaires est également envisagée en s’appuyant sur des programmes existants (par exemple le LéA PRIMERA). Des actions conjointes au niveau du programme académique de formation (PrAF) sont envisagées sous la forme de participation de formateurs et formatrices de l’INSPÉ ou de la préparation de ressources avec des intervenant·es.

Une formation diplômante et certifiante

La Maison pour les langues s’appuiera sur les diplômes et certifications déjà existants, parmi lesquels :• la certification complémentaire pour l’enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique (DNL) portée par le Rectorat ;

• le DU « Pratiquer et enseigner l’allemand (et en allemand) à l’école, au collège et au lycée », porté et mis en œuvre par l’INSPÉ, conventionné avec le Rectorat et la Région Grand Est ;

• le CAPEFE, porté et mis en œuvre par l’INSPÉ, conventionné avec le Rectorat).La Maison pour les langues s’inscrit dans une perspective certificative affirmée, par la création d’autres dispositifs de même nature, afin que chaque étudiant·e, stagiaire, professeur·e puisse faire reconnaître et valoriser les temps de formation et le parcours de développement professionnel personnalisé qu’il aura choisi.

Les liens indispensables entre recherche et formation

Au cœur de la philosophie de la Maison pour les langues en Lorraine, les liens entre recherche et formation sont structurants. Il s’agit de reconnaître le rôle des travaux scientifiques transdisciplinaires (sciences du langage, sciences de l’éducation, psychologie, sociologie, etc.) dans la construction de dispositifs qui répondent aux connaissances contemporaines sur les langues et les cultures. Les recherches dans ce domaine y trouvent un soutien à différents niveaux (logistique, formatif, vulgarisation, etc.). A ce titre, il est envisagé d’apporter un soutien spécifique aux acteurs et actrices de la formation qui souhaiteraient se lancer dans un projet de recherche doctorale.